Medienwandel 3: In historischer Perspektive

Mit einigen allgemeinen Bemerkungen kommen wir zum Schluss dieser kleinen Serie. Im Herbst wird sich die Lesegruppe der Digitalen Allmend einem neuen Themenschwerpunkt zuwenden.

Es ist nicht so, dass erst das Web 2.0 hat die Globalisierung der Kommunikation gebracht hat. Bereits im 19. Jh existierte ein weltumspannendes Kommunikationsnetz, das die Zentren über Seekabel mit Lichtgeschwindigkeit verband. Über den Börsencrash 1929 konnten sich die Funktionseliten praktisch live informieren. Neu ist in diesem Jahrhundert das Vordringen multimedialer Konnektivität in die Lebenswelt der breiten Bevölkerung.

Seit dem 19 Jahrhundert erlebt praktisch jede Generation einschneidende mediale Umwälzungen wie das Aufkommen einer politischer Presse, dann der Massenpresse Ende 19. Jahrhunderts, Radio, Filme und Zeitschriften in der Zwischenkriegszeit, TV und Kulturindustrie in der 2. Hälfte der 20. Jahrhunderts.

Den spektakulärsten Trend im 20. Jahrhundert bildet der Aufschwung der zentralisierten elektronischen Medien. Das Radio in den 30er und das Fernsehen in den 50er und 60er Jahren modifizierten den Medienkonsum massiv. Die Rolle der gedruckten Presse schrumpfte, insbesondere in den Bereichen Unterhaltung und Infotainment.

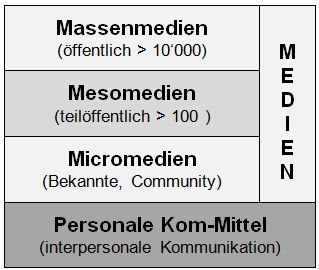

Die erste Generation elektronischer Medien brachte zentralisierte mediale Formen hervor. Die digitale Revolution treibt die Entwicklung auch am andern Ende voran und erlaubt sehr feingliedrige mediale Formen. Wie Medienhistoriker bei der Einschätzung des Fernsehens betont haben, bringen neue Medien die alten nicht einfach zum Verschwinden. Es entstehen neue Kombinationen. Wohin sich der Medienmix in den nächsten Jahrzehnten entwickeln wird, ist nicht voraus zu sehen.

Klar ist wohl, dass die Verschiebung auf der physischen Medieneben weitergehen wird. Die Digitaltechnik treibt den Trend voran, den Radio und Fernsehen angeschoben haben: Weg vom der dauerhaften Verbindung von Information und Papier, hin zu flüchtigeren Formen elektronischer Darstellung. Kulturgüter auf Papier dürften immer eine gewisse Rolle spielen. Wie bedeutend sie die im Alltagsleben der nächsten Jahrzehnte bleiben wird, wird sich weisen.

Es wandeln sich nicht nur die medialen Technologien und Formen. Es verändert sich auch die Medienkultur: die Art und Weise, wie die Menschen Medien und Kommunikationsmittel sehen, bewerten und in ihren Alltag einbauen.

Die neue Medienwelt ist vielfältiger in den Formen und banaler bei den Inhalten. Die neue Medienkultur ist geprägt von einem Kult des Augenblicks und des Infohäppchens. Es wäre interessant, die Leistungsfähigkeit der neuen Kommunikationskultur etwa an der jüngsten Finanzkrise zu testen. Da haben weder die alten noch die neuen Medien und schon gar nicht die Kommununikations- und Wissenskultur der Branche einen guten Eindruck hinterlassen. Hier stand die erste Generation von online-Managern auf den Kommandobrücken, den Blick auf den Blackberry geheftet. In Echtzeit versorgt mit Informationen zu Politik und Märkten. Die Bilanz ist bekanntlich verheerend. Wo es an Analyse und Tiefgang fehlt, führen Infos ins Verderben. Vielleicht hätten sich die Führungskräfte besser gelegentlich ein ökonomisches und wirtschaftshistorisches Grundlagenwerk zu Gemüte geführt, als ständig auf dem Smartphone herumzumachen.

Die Endgeräte können nichts dafür. Technik und Medien brechen neue Möglichkeitenräume auf. Es sind aber gesellschaftliche Kräfte und kulturelle Präferenzen, welche die konkrete Gestalt und den Einfluss der Medien in weitere Sphären des Lebens gestalten. Ein Anschwellen des Informationsflusses führt nicht automatisch zu mehr Pluralismus und angemessenen Einschätzungen. Wenn die Qualität der Lagebeurteilungen mit den Bitflüssen auf europäischen Internetanschlüssen und Smartphones korrelieren würde, hätte sich die aktuelle Währungs- und Schuldenkrise nicht in dieser Tiefe entwickeln können.