Medienwandel 2: Zivilgesellschaft und politische Öffentlichkeit

Das Internet und die günstig gewordenen Endgeräte haben völlig neuartige low cost Medien ermöglicht. Ohne grossen Aufwand kann mit einem Blog oder einem Facebook-Konto weltweit zugängliches Material publiziert werden. Das Potential für eine Ermächtigung der Machtlosen erscheint verheissungsvoll. Konnte dieses Potential von individuellen BürgerInnen und zivilgesellschaftlichen Bewegungen in einer Weise ausgeschöpft werden, die ihre Position gegenüber grossen Playern verbessert hat? Einige Hypothesen mit Blick auf entwickelte Gesellschaften mit demokratischen Traditionen.

Quantitativ haben die öffentlich sichtbaren politischen Äusserungen dank den neuen Medien substantiell zugenommen: Blogs oder manchmal in die hunderte gehenden Kommentare auf Zeitungs-Webseiten. Politische Meinungsäusserung ist unverzichtbar. Lebhafte Diskussionen im persönlichen Umfeld oder am Arbeitsplatz, in der Bar oder Web-Kommentarspalte bilden die unverzichtbare Basis für demokratische Einflussnahme auf gesellschaftlicher Ebene.

Die Vervielfachung der neumedialen Meinungsäusserungen kann aber nicht einfach mit einer Bereicherung der öffentlichen Debatte gleichgesetzt werden. Einmal sind Beiträge zu zentralen Themen wie Klimawandel, Finanzkrise, Staatsverschuldung oder EU-Entwicklung eher dünn gesät. Zweitens ist ein Verortungsproblem sichtbar geworden.

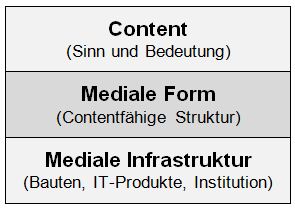

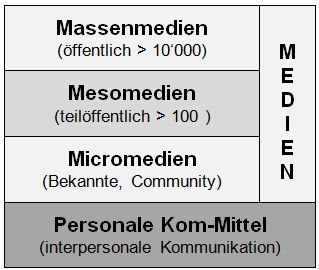

Es gibt eine Menge berechtigte Äusserungen am ‚falschen‘ Ort: Mündliche Statements (Pausendiskussion) erscheinen nun schriftlich etwa in Kommentarfunktionen der Tageszeitungen. Die gesellschaftliche Öffentlichkeit wird mit personalen Äusserungen geflutet. Was in einer Pausendiskussion ein spannender Beitrag ist, mutiert im öffentlichen Forum zum gähnend langweiligen weil meist nicht originellen Kommentarspaltenfüller. Drei Sätze lange Statements in einer Pausendiskussion sind dank der sprechenden Person und dem ganzen Kontext mit reichhaltigen Verweisen aufgeladen. In der anonymisierten schriftlichen Äusserung wirken die gleichen Sätze erheblich substanzärmer.

Weil manche Medienformen gratis und einfach nutzbar sind, ergiessen sich riesige Contentmengen in die Medienkanäle. Das Aufmerksamkeitsvolumen hat sich aber nicht vergrössert. Ein Aufmerksamkeitsdilemma platzt auf. Es ist keineswegs so, dass immer mehr Individuen immer mehr individuelle Meinungsäusserungen zur Kenntnis nehmen und verarbeiten. Ironischerweise werden überbordende Kommentarspalten am ehesten von den JournalistInnen des Hauses ausgewertet, als gratis angeliefertes Quellenmaterial.

In den neunziger Jahren haben digitale Medien die Utopie genährt, dass spontane mediale Selbstorganisation die traditionellen Massenmedien und ihre Auswahlfunktion überflüssig machen könnte. Die Erwartung, dass sich nun Individuen direkt und ohne Institutionalisierung auf gesellschaftlicher Ebene zur politischen Diskussionen formieren könnten, erfüllt sich nicht. Ja, die staatsfreie zivilgesellschaftliche Assoziation von Individuen für eine lebendige Gesellschaft essentiell. Andererseits sind Institutionalisierung und Professionalisierung unverzichtbar, wenn es um grosse Gebiete, grosse Volumen und Dauerhaftigkeit geht. Wenn sich die beispielsweise Umweltbewegung auf Quartiernetze und Mailinglisten beschränkt hätte, wäre der Einfluss gering geblieben.

Sicher, die Glaubwürdigkeit von Organisationen und Institution ist in den letzten zwei Jahrzehnten erodiert. Wie wird das Orientierungsvakuum gefüllt? Entwickelt haben sich Spielarten von Cyberpoupulismus zu, bei dem sich „Friends“ um charismatische Führungsfiguren scharen. Mehrere charismatische Kampagnen der letzten Jahre zeigen die Möglichkeit, auch desinstitutionalisierte und dezentrale Medien im Takt des zentralen Kampagnenmanagements tanzen zu lassen.

Bei der Betrachtung der öffentlichen Diskussion geht es keineswegs nur um den ethischen Aspekt der Bürgerbeteiligung. Es geht auch um das gute Funktionieren moderner Gesellschaften: Nur wenn ein Dutzend wichtiger Themen kritisch und intensiv diskutiert werden, können einigermassen angemessene Strategien gefunden werden. Blicken wir auf die Entwicklung in den USA oder Europa in den letzten zehn Jahren. Da wird sich kaum jemand mit der These aus dem Fenster lehnen, die Verbreitung der Web 2.0 Medien sei Hand in Hand mit einer Verbreiterung und Belebung des gesellschaftlichen Diskureses einher gegangen.

Eher muss eine gewisse Qualitätsverschlechterung der öffentlichen Diskussion konstatiert werden. Das Gewicht professionell aufbereiteter Inhalte ist gesunken (Pressekrise in den USA) – das relative Gewicht nicht argumentierender Äusserungen hat zugenommen. Das kann bestimmt nicht einfach den digitalen Medien angelastet werden. Hier müsste eher ein Kulturwandel im gediegenen Mittelstands diskutiert werden, der ausserhalb des Arbeitsplatzes weniger bereit ist, anspruchsvollen Inhalten Aufmerksamkeit und Geld zu widmen. Dazu passt, dass es in der Medienindustrie nur zwei von drei Branchen glänzend geht, der IT-Branche und der Werbewirtschaft. Sie sichern sich den Löwenanteil der Wertschöpfung. Die professionelle Contentproduktion zum politischen Diskurs befindet sich in einer Krise, insbesondere das journalistische Segment in den USA.

Wie ergeht es zivilgesellschaftliche Organisationen und Bewegungen im digitalen Zeitalter? Sie sind auf Medien mittlerer Reichweite angewiesen, zur Selbstorganisation, zur Strukturierung und Mobilisierung des Umfelds und zum Einwirken auf die Öffentlichkeit. Basisbewegungen erscheinen prädestiniert, von den neuen Medien erheblich zu profitieren. Sie haben denn die neuen Möglichkeiten auch produktiv und phantasievoll aufgegriffen. Der Wandel hat aber trotzdem nicht zu einer relativen Stärkung zivilgesellschaftlicher Player beigetragen. Eine unmittelbare Verbesserung der medialen Infrastruktur wurde kompensiert, indem auch Wirtschaftsverbände, Konzerne und staatliche Institutionen mit grossen Ressourcen die Medien des Web 2.0 bespielen. Offenbar hängt die Stärke zivilgesellschaftlicher Bewegungen von andern Faktoren ab als von Kommunikationstechnologien.

Es gibt so etwas wie eine machtpolitische Indifferenz medialen Wandels. Langfristig und unter demokratischen Bedingungen lässt sich die These formulieren: Medialer Form- und Technologiewandel ist machtpolitisch indifferent, solange grundlegende Mechanismen der Zugänglichkeit und Distribution nicht tangiert werden. Die Schwelle breiter medialer Handlungsfähigkeit wurde durch zivilgesellschaftliche Bewegungen bereits im 19. Jh überschritten, etwa durch das Aufkommen von Presseerzeugnissen der Arbeiterbewegung und billiger Flugblätter. Das mag ein Grund dafür sein, dass die Verbreitung digitaler Medien in demokratischen Staaten nicht zu einer Ermächtigung zivilgesellschaftlicher Bewegungen geführt hat.